時の流れと共に。

平安京の東に位置する岡崎エリア。

とある改修中の物件を見に行ったのですが、そのご紹介の前に少しだけ、この地の歩みを振り返ります。

岡崎はかつて「白河」と呼ばれ、平安時代には白河殿や六勝寺が並ぶ院政の舞台でした。

しかし、その華やかな時代も長くは続かず、室町時代にかけて衰退していきます。応仁の乱で六勝寺も失われてしまいました。

時は流れて明治初頭。幕末の混乱と東京遷都で京都の人口は3分の2まで減り、千年の都は「いずれ狐や狸の棲家になる」とまで言われるほどに。そのころの岡崎も、田畑の広がる静かな地へ戻っていました。

しかし、京都の人々はそれをただ嘆いただけではありませんでした。

京都に活気を戻すべく取り組まれた一大プロジェクト、琵琶湖疎水計画がここで登場します。琵琶湖からの水路を通じて近代産業を発展させようという、当時としては大胆かつ先進的な計画でした。

そして、この近代化の波に乗って新たな役割を担うことになったのが、他でもない岡崎でした。

疎水が完成すると、こんどは「内国勧業博覧会」を岡崎に誘致。会場へのアクセスとして、水力発電を利用した日本初の電気鉄道が敷かれ、岡崎に美術館、工業館が建てられます。

さらに、同年には平安遷都千百年記念祭も行われ、平安神宮が創設されました。また、疎水の水を流した庭園が各所で造営されたことにより、岡崎は風致地区としての側面も得ます。

今、私たちが目にする岡崎の風景は、この頃に作られたものなのです。

そんな岡崎の歴史を今に伝える建物のひとつが、今回訪れた京町家。

仁王門通りから白河筋に入り、疎水の分水沿いを少し歩くと見えてきます。

京町家は現在テナント募集中で、外装を改装中です。

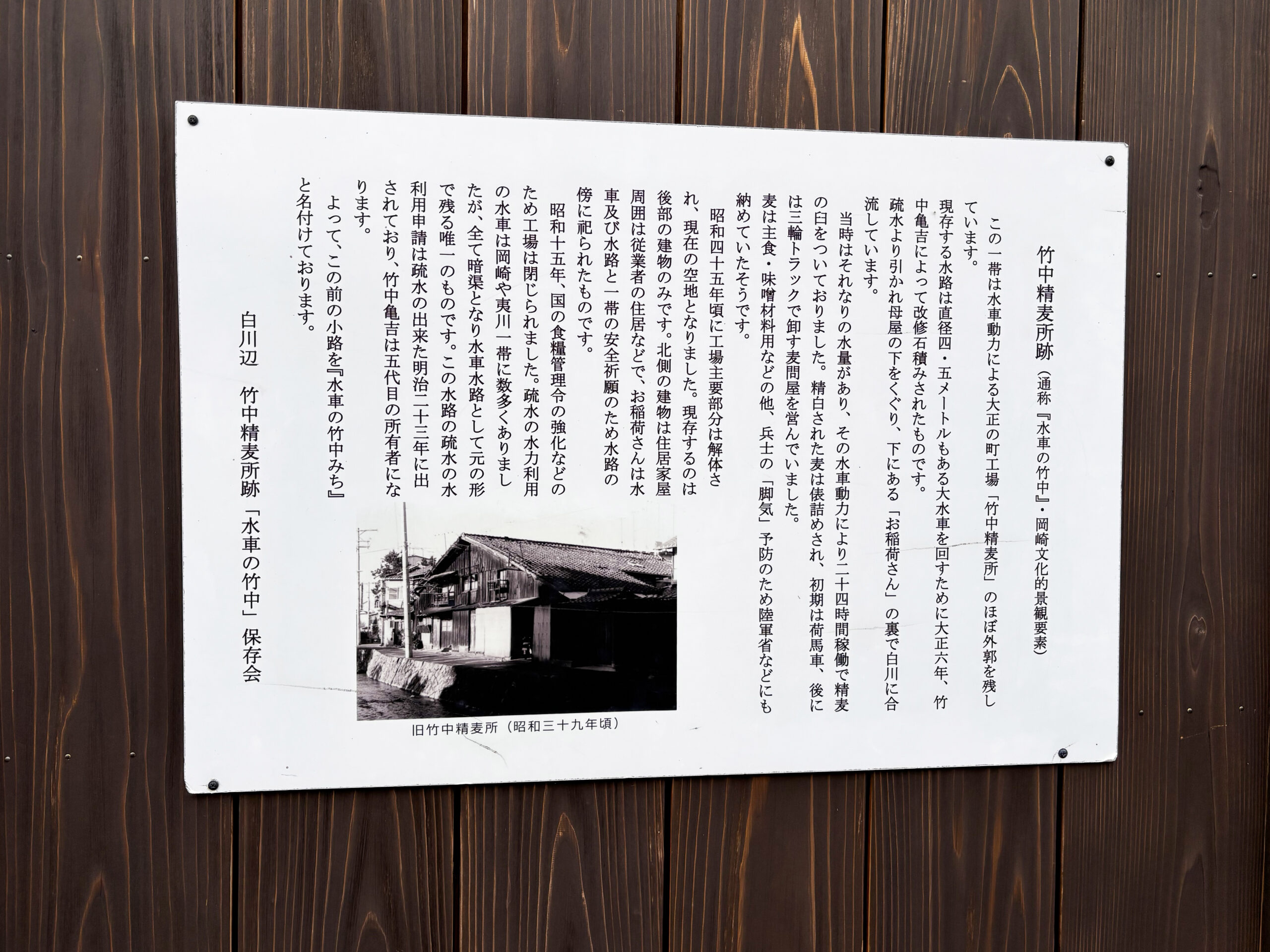

隣には、今は「時忘舎」として知られる旧竹中精麦所があり、そこで家主様にゆっくりお話を伺ってきました。

目の前の疎水は町工場の敷地内に引かれ、直径4.5mある大きな水車を動かしていたそうです。かつてこの一帯はそのような水車がいくつもあり、町工場が集まるエリアでした。まさに明治維新後に変わった岡崎の「近代産業」の側面です。

今でこそ宿泊施設が立ち並び、観光客で賑わう岡崎-白河筋ですが、昔は全く違う景色だったそうです。

岡崎で原型を留める水車水路としてはほぼ唯一となった旧竹中精麦所。昔からのこの景色をなんとか残していけたら、と家主様は語ります。

旧竹中精麦所の隣の、改装中の京町家。

精麦所が現役だった頃は、従業員に提供する貸家だったそうです。ここで生まれ育った家主様だからこそ出てくるエピソードもちらほら……

そして、この京町家は現在テナント募集中。

岡崎の歴史や文化を背景に、事業や店舗を展開できる貴重な機会です。詳細は下記ページをご覧ください。

岡崎円勝寺町京町家3棟(白川筋沿) ー テナントKYOTO

https://www.tenant-kyoto.com/detail/e-461169/

ぜひ、実際に歩いてその空気を感じていただければと思います。

華やかな時代も、衰退の時代も、復興の時代も刻んできた岡崎。ここまで知ったら、景色が少し違って見えるはずです。